めぐみが行く! Vol.8

胃ろうのしまい時~人生の最終段階におけるQOLを守る栄養管理とは~

投稿日:2025.03.21

目まぐるしく変化する医療・社会の中で、看護の本質に触れるような、そんなコーナーにしたいと思っています。

休憩室で帰りの電車の中で是非「めぐみが行く」を広げてみてください。

休憩室で帰りの電車の中で是非「めぐみが行く」を広げてみてください。

胃ろうを含む人工的水分・栄養補給法(AHN)は、高齢患者の生活を支える重要な手段ですが、その「導入」と「しまい時」をどう考えるかはなかなか難しいテーマです。人生の最終段階において、医学的観点や患者・家族の意向、そして看護師の判断がどのように交差するのか、医療法人西山医院の西山順博院長のご経験を基に考えます。

医療法人西山医院 西山順博 院長

滋賀県大津市出身。西山医院の理事長・院長として内科・消化器内科などを診療。国内での胃ろう導入初期から現在に至るまで、正しい適応、安全な手技、責任あるケアの啓発のために発信し続けている。2012年、多職種連携で地域医療を支える「チーム大津京」を立ち上げ、在宅療養患者のQOL向上に貢献。2023年には、人生会議の重要性を伝える絵本「サイ五郎さんちの人生会議」の出版に協力し、「誰もが人生会議を当たり前に行える社会」の実現に向けて尽力している。

胃ろうのしまい時 医学的観点と患者・家族の意向

村松:

胃ろうを造った患者さんたちの始まりから終わりまでを多く診ている西山先生に、胃ろうのしまい時についてお話を伺えればと思っております。

胃ろうを造った患者さんたちの始まりから終わりまでを多く診ている西山先生に、胃ろうのしまい時についてお話を伺えればと思っております。

西山:

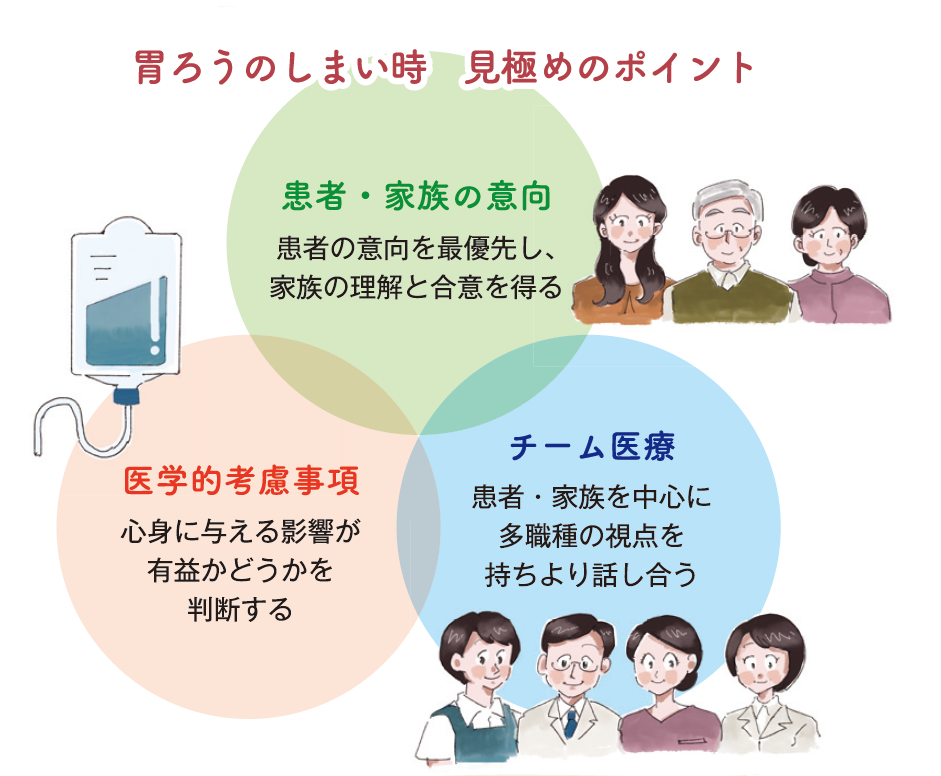

人生の最終段階における栄養管理は患者とその家族にとって大きな選択の一つです。特に、胃ろうをはじめとする人工的水分・栄養補給法(以下、AHN) の選択は、患者のQOLを左右するため、適切なサポートを行うことが求められます。

医学的な観点からの「しまい時」とは、栄養を摂取することが患者にとって利益ではなくなった状況といえるでしょう。例えば、人生の最終段階においては、様々な内臓機能が低下する時期ですので、AHNが体に負担をかけていないか見極める必要があります。AHNを継続することで、嘔吐、下痢、発熱などを誘発し、それらの症状が人生の最期を穏やかに過ごすことを阻害してしまう場合もあります。また、患者本人だけでなく、最期の時を 一緒に過ごされているご家族にも大きな影響を与えます。こういったときに、AHNの「しまい時」を考える必要が出てくるわけです。

人生の最終段階における栄養管理は患者とその家族にとって大きな選択の一つです。特に、胃ろうをはじめとする人工的水分・栄養補給法(以下、AHN) の選択は、患者のQOLを左右するため、適切なサポートを行うことが求められます。

医学的な観点からの「しまい時」とは、栄養を摂取することが患者にとって利益ではなくなった状況といえるでしょう。例えば、人生の最終段階においては、様々な内臓機能が低下する時期ですので、AHNが体に負担をかけていないか見極める必要があります。AHNを継続することで、嘔吐、下痢、発熱などを誘発し、それらの症状が人生の最期を穏やかに過ごすことを阻害してしまう場合もあります。また、患者本人だけでなく、最期の時を 一緒に過ごされているご家族にも大きな影響を与えます。こういったときに、AHNの「しまい時」を考える必要が出てくるわけです。

村松:

ご本人や家族から、胃ろうからの注入を中止したいという相談もあるのでしょうか。

ご本人や家族から、胃ろうからの注入を中止したいという相談もあるのでしょうか。

西山:

はい。その際 一番に優先するのは、ご本人の意思ですね。家族の理解と合意を得ながらも、医療従事者、介護スタッフはじめ多職種が加わって、その方の最期をどう迎えるかを話し合っていくことが必要だと思います。

ただ、しまい時といっても、いきなり今日からやめますというわけではありません。また、胃ろうを造るかどうかの話をする際には、人生の最終段階に入ったと思われる時点で、本人の不利益になるときは減量や中止ができるということもお伝えしておくと良いと思います。

はい。その際 一番に優先するのは、ご本人の意思ですね。家族の理解と合意を得ながらも、医療従事者、介護スタッフはじめ多職種が加わって、その方の最期をどう迎えるかを話し合っていくことが必要だと思います。

ただ、しまい時といっても、いきなり今日からやめますというわけではありません。また、胃ろうを造るかどうかの話をする際には、人生の最終段階に入ったと思われる時点で、本人の不利益になるときは減量や中止ができるということもお伝えしておくと良いと思います。

人生の最終段階の中で考える患者にとっての最適な選択とは?

村松:

栄養補給が患者に不利益となった場合には、どのような対応をされますか?

栄養補給が患者に不利益となった場合には、どのような対応をされますか?

丹野:

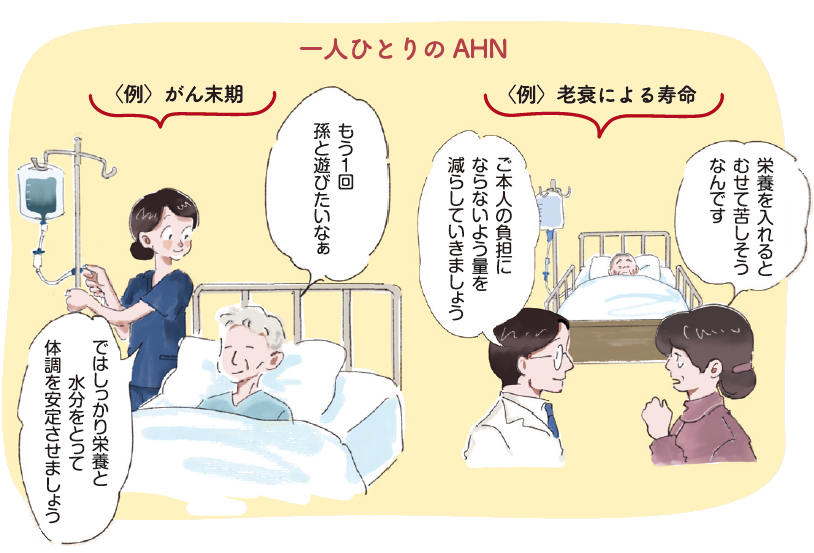

一般的に900〜1200kcal を注入しておられる方が多いと思いますが、それを少しずつ減らしていったり、朝昼だけにしたりという形で注入時間や量を調整します。人間は生きていくために600kcal必要といわれていますが、それも注入できないようになって、思い切って300kcalにしたら楽になって笑顔になる方もいます。

誤嚥性肺炎とは、食べたものを誤嚥して肺炎になるというイメージをお持ちの方もいますが、実際は口腔ケアが不十分で、自分の汚れた唾液を誤嚥したり、食事や胃ろうからの注入後の唾液が増え、それを誤嚥したりして肺炎になることも少なくありません。そのため、夜は水分だけを注入することもあります。

人生の最終段階、在宅医療を始める段階には3つのパターンがあるといわれています。

まず 「がんの末期」。治療をしても回復の見込みがない状態で、在宅療養となってから予後は3ヶ月ほど。次に、加齢による「臓器不全」で、1年から2年の余命が予想されるパターンです。最後が「老衰」で3年から10年の余命が見込まれるパターンで、その中には認知症の方も含まれます。

一般的に900〜1200kcal を注入しておられる方が多いと思いますが、それを少しずつ減らしていったり、朝昼だけにしたりという形で注入時間や量を調整します。人間は生きていくために600kcal必要といわれていますが、それも注入できないようになって、思い切って300kcalにしたら楽になって笑顔になる方もいます。

誤嚥性肺炎とは、食べたものを誤嚥して肺炎になるというイメージをお持ちの方もいますが、実際は口腔ケアが不十分で、自分の汚れた唾液を誤嚥したり、食事や胃ろうからの注入後の唾液が増え、それを誤嚥したりして肺炎になることも少なくありません。そのため、夜は水分だけを注入することもあります。

人生の最終段階、在宅医療を始める段階には3つのパターンがあるといわれています。

まず 「がんの末期」。治療をしても回復の見込みがない状態で、在宅療養となってから予後は3ヶ月ほど。次に、加齢による「臓器不全」で、1年から2年の余命が予想されるパターンです。最後が「老衰」で3年から10年の余命が見込まれるパターンで、その中には認知症の方も含まれます。

村松:

なるほど。 人生の最終段階の長さにはかなりの個人差があるということですね。

なるほど。 人生の最終段階の長さにはかなりの個人差があるということですね。

西山:

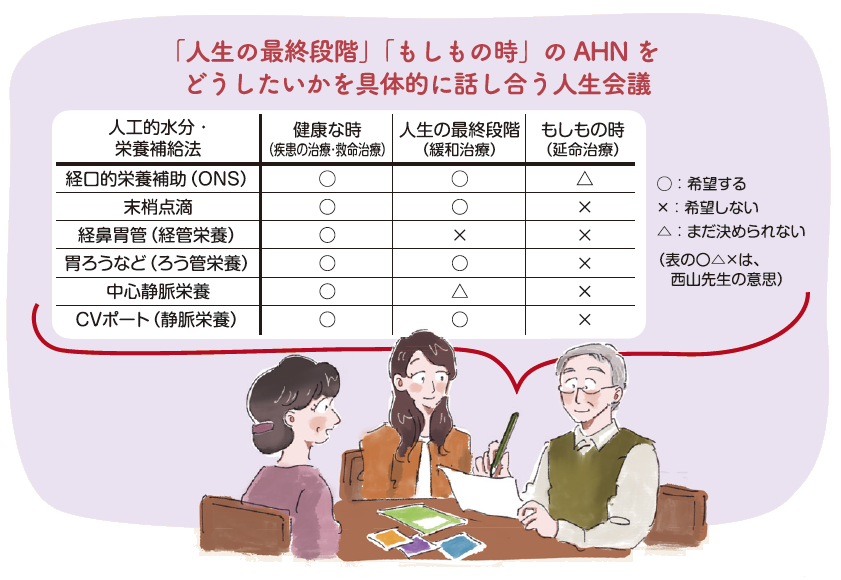

AHNは、実施する時期によって治療にも緩和ケアにもなります。

人生の最終段階でも、適切な水分・栄養管理をすることで回復をする人はたくさんいます。

「もしものとき」だけを想定するあまり、まだその時期ではない患者に対してもAHNの導入を慎重に考える医療従事者が少なくありません。しかし、このような消極的な姿勢が、本来AHNを通じて1年から2年を快適に過ごせる可能性のある患者の選択肢を狭めてしまうことを私は危惧しています。元気に過ごしている間に適切なケアを受ける権利を守ること、そして「もしものとき」に望まない治療を避ける意思を尊重するために、日頃からACPを進めていっていただけたらと思います。

AHNは、実施する時期によって治療にも緩和ケアにもなります。

人生の最終段階でも、適切な水分・栄養管理をすることで回復をする人はたくさんいます。

「もしものとき」だけを想定するあまり、まだその時期ではない患者に対してもAHNの導入を慎重に考える医療従事者が少なくありません。しかし、このような消極的な姿勢が、本来AHNを通じて1年から2年を快適に過ごせる可能性のある患者の選択肢を狭めてしまうことを私は危惧しています。元気に過ごしている間に適切なケアを受ける権利を守ること、そして「もしものとき」に望まない治療を避ける意思を尊重するために、日頃からACPを進めていっていただけたらと思います。

村松:

適切な栄養管理が、患者さんの穏やかな時間を支えるんですね。

適切な栄養管理が、患者さんの穏やかな時間を支えるんですね。

看護師が果たす役割の重要性

患者・家族・医師をつなぐ調整役

村松:

人生の最終段階のどの時期に差し掛かろうとしているのかを、看護師も正しく理解することが求められるわけですね。

人生の最終段階のどの時期に差し掛かろうとしているのかを、看護師も正しく理解することが求められるわけですね。

西山:

AHNの中止時期が近づいてきたかどうかをキャ ッチするのが、看護師の仕事かなと思います。胃ろうから栄養を工夫して注入しても、咳こんだりむせたりするようであれば、AHNを減らし、中止することを考えていく時なのかもしれません。その際、家族との話し合いや主治医との連携が不可欠です。看護師には、 こうした状況で患者や家族の気持ちを汲み取りつつ、適切な情報を主治医やケアマネージャーに伝え、調整役として活躍していただきたいと思っています。また、看護師の意見を尊重し、患者の状態に応じて的確に対応できる医師との協力が求められます。患者と家族、そして医療従事者の間をつなぐ情報の架け橋として、看護師が調整役としての役割を果たすことが、在宅医療や終末期医療の質を高める鍵となるでしょう。

AHNの中止時期が近づいてきたかどうかをキャ ッチするのが、看護師の仕事かなと思います。胃ろうから栄養を工夫して注入しても、咳こんだりむせたりするようであれば、AHNを減らし、中止することを考えていく時なのかもしれません。その際、家族との話し合いや主治医との連携が不可欠です。看護師には、 こうした状況で患者や家族の気持ちを汲み取りつつ、適切な情報を主治医やケアマネージャーに伝え、調整役として活躍していただきたいと思っています。また、看護師の意見を尊重し、患者の状態に応じて的確に対応できる医師との協力が求められます。患者と家族、そして医療従事者の間をつなぐ情報の架け橋として、看護師が調整役としての役割を果たすことが、在宅医療や終末期医療の質を高める鍵となるでしょう。

村松:

私たち看護師も、当事者のニーズから離れた支援になっていないか、常に問いかけていこうと思います。ありがとうございました。

私たち看護師も、当事者のニーズから離れた支援になっていないか、常に問いかけていこうと思います。ありがとうございました。

村松 恵

看護師歴26年。小児看護に携わる中で皮膚・排泄ケア認定看護師となり、小児専門病院で15年の看護経験。その後在宅にフィールドを移し、小児から高齢者まで幅広い経験を持つ。

私生活では医療的ケア児(小学6年)の母でもある。新潟県十日町市出身。

私生活では医療的ケア児(小学6年)の母でもある。新潟県十日町市出身。

「めぐみが行く」では、知りたいこと、見たい場所、取材して欲しい人など募集しています。

editor@medi-banx.com まで、メールでご意見・ご感想をお寄せください。

editor@medi-banx.com まで、メールでご意見・ご感想をお寄せください。

\ シェア /