ナースマガジン vol.50

【看護ケアQ&A】 胃ろうを通して考える看護

投稿日:2025.02.05

はじめに

「胃ろう」にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

胃ろうは、患者さんやご家族にとって「命を支える手段」として受け止められることもあれば、「最後の選択」や「特別な医療処置」と感じられることもあります。また、医療従事者の間でもその意義や役割に対する考え方は多様で、固定観念や過去の経験が意思決定やケアの在り方に少なからず影響を及ぼしているかもしれません。

胃ろうを巡る議論は、単なる栄養療法の選択ではなく、「どのように生きたいのか」「どのようなケアがその人にとってふさわしいのか」といった個人的な問いに結びついています。

本特集では、胃ろうに対する多様なイメージに目を向け、それが患者さんやご家族、さらには医療従事者のケアの在り方や支援の内容にどのような影響を与えているのかをご一緒に考えていただければと思います。

「胃ろう」にどのようなイメージをお持ちでしょうか?

胃ろうは、患者さんやご家族にとって「命を支える手段」として受け止められることもあれば、「最後の選択」や「特別な医療処置」と感じられることもあります。また、医療従事者の間でもその意義や役割に対する考え方は多様で、固定観念や過去の経験が意思決定やケアの在り方に少なからず影響を及ぼしているかもしれません。

胃ろうを巡る議論は、単なる栄養療法の選択ではなく、「どのように生きたいのか」「どのようなケアがその人にとってふさわしいのか」といった個人的な問いに結びついています。

本特集では、胃ろうに対する多様なイメージに目を向け、それが患者さんやご家族、さらには医療従事者のケアの在り方や支援の内容にどのような影響を与えているのかをご一緒に考えていただければと思います。

企画:監修

鷲澤 尚宏 先生

東邦大学医療センター大森病院

栄養治療センター部長

NSTチェアマン

栄養治療センター部長

NSTチェアマン

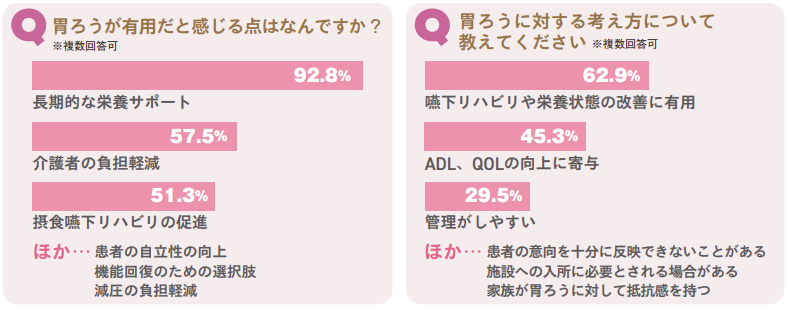

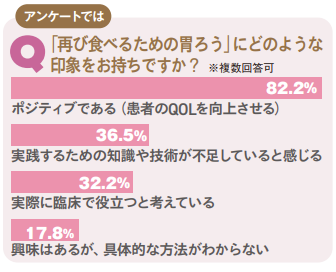

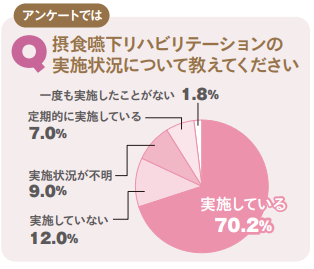

胃ろうと摂食嚥下リハビリテーションに対する看護ケアのアンケートを行いました!

※アンケートは2024年8月、ナースの星のメールマガジンよりオンラインで実施。

※一部の設問については、選択肢を3つまで選択可能とし、その結果に基づく上位の選択肢を抜粋して提示しています

※一部の設問については、選択肢を3つまで選択可能とし、その結果に基づく上位の選択肢を抜粋して提示しています

胃ろう造設の意思決定

急変した患者さんに対し、胃ろうを造設するかどうか、短期間で判断を求められる場面があります。ただ、経鼻胃管は受け入れても、胃ろうは「延命」として敬遠されることがあり意思決定支援の難しさを感じます。こうした場面ではどうサポートすればよいのでしょうか?

—-急性期病院 スタッフ

まずは、患者さんやご家族が「延命」や「胃ろう」についてどのようなイメージを持っているかを理解しようとすることが大切です。延命を不幸と捉えたり、胃ろうをネガティブに捉えたりする方がいることを頭に置いて、共感的に関わりましょう。

そもそも、病院にいらっしゃる方は「延命」のために医療を受けているはずです。しかし「延命」という言葉が「人間らしく生きていない」という例えとして使われた途端に「延命=不幸」という考えになってしまうことがあります。もし患者さんやご家族が「延命したくない」と言われた場合、その裏にどんな思いがあるのかを知ることが重要です。

胃ろうについても、ネガティブなイメージを持っているのであれば、その気持ちを無理に変えようとしてはいけません。私たちが「胃ろうは悪いものではありません」と否定してしまうと、かえって反発は強くなるものです。もちろん胃ろうについて誤解があるのであれば、それを訂正して伝えることが必要です

。ただ、誤解が解けたとしても、根本的な考えは変わらない方もいます。否定するのではなく、相手に歩み寄りながら「やっぱり胃ろうは抵抗ありますよね」と共感するような声かけから始めていきましょう。

胃ろうについても、ネガティブなイメージを持っているのであれば、その気持ちを無理に変えようとしてはいけません。私たちが「胃ろうは悪いものではありません」と否定してしまうと、かえって反発は強くなるものです。もちろん胃ろうについて誤解があるのであれば、それを訂正して伝えることが必要です

。ただ、誤解が解けたとしても、根本的な考えは変わらない方もいます。否定するのではなく、相手に歩み寄りながら「やっぱり胃ろうは抵抗ありますよね」と共感するような声かけから始めていきましょう。

▼POINT

「延命」や「胃ろう」に対する思いやイメージは人それぞれ異なります。相手の価値観や背景にある感情にしっかり耳を傾け、無理に考えを押し付けることなく、一つひとつ丁寧に向き合っていくことが必要です。

施設ごとに異なる方針

患者さんが経口摂取を目指して嚥下リハビリに取り組み、一定の成果が見られたとしても、受け入れ施設の方針で経口摂取を断られることがあります。その場合、胃ろうを造設するケースも少なくないのですが、胃ろうが早期退院のための手段とされています。受け入れ先でも経口摂取を続けられるにはどうすればよいでしょうか。

—- 慢性期病院 主任

受け入れ先の施設では、経口摂取による誤嚥や窒息が起きると、責任問題になってしまいます。 「経口摂取しない」という安全策を取らざるを得ない背景があることを、忘れてはいけません。病院側は「施設に責任を負わせている」と認識し、相手を尊重する配慮が必要です。

在宅医療ではリスクがあっても経口摂取し続けることがありますが、それは家族が責任をすべて持つからです。しかし、病院や施設では、何かあれば施設側が責任を負わなければなりません。家族から「もう覚悟はできています」とすべての責任を負う言葉がなければ、リスクを考慮して経口摂取を中断せざるを得ないケースもあるでしょう。ただ、経口摂取を目指して嚥下リハビリを続ける方の中には、努力することが生きがいとなっている方もいます。このような場合、たとえ嚥下困難があっても「経口摂取できるようになる」という目標を持ち続けられるような支援も必要です。

また、施設側の事情で経口摂取の継続が困難であっても、経口摂取しないという判断が本当に妥当なのか、冷静に考えることも大切です。もし経口摂取を続けるほうが妥当であれば、患者さんやご家族も交えて方針を一緒に検討していきましょう。

また、施設側の事情で経口摂取の継続が困難であっても、経口摂取しないという判断が本当に妥当なのか、冷静に考えることも大切です。もし経口摂取を続けるほうが妥当であれば、患者さんやご家族も交えて方針を一緒に検討していきましょう。

▼POINT

施設側が慎重になる背景を理解しつつ、患者さんの希望を実現するための共通の方法を探る姿勢が求められます。

嚥下リハビリの支援

一時的に胃ろうを造設した高齢患者さんに、嚥下リハビリを行っています。しかし、誤嚥リスクを理由に、嚥下リハビリに消極的になりがちなスタッフが多く、なかなか経口摂取できるようになりません。その結果、QOLが低下してしまうことも少なくありません。どうしたら患者さんの「食べる喜び」を取り戻せるのでしょうか。

—-回復期リハビリテーション病棟 スタッフ

「嚥下リハビリをすれば誰もが食べられるようになる」とは限りません。努力をしても経口摂取までに至らないこともあります。まずは「努力しても結果が出ないこともある」という現実を受け入れましょう。

この悩みの背景には、 「頑張れば食べられるようになるはず」という考えがあるように思います。もちろん嚥下リハビリを頑張って経口摂取できるようになる方もいますが、結果が伴わず「こんなことなら頑張らなければよかった」と落胆し、QOLが低下してしまう方もいます。残念なことですが、どれだけ努力しても経口摂取できるようにならない方もいるのです。

大切なのは、患者さんの思いを把握し、一緒に考えながら支援していくことです。もし努力して結果が出なかったとしても、その努力を認めて「頑張りましたね」と声をかけるような、寄り添う姿勢が大切です。そのためには「嚥下リハビリを頑張らなければ経口摂取はできない」と決めつけるのではなく、さまざまな選択肢を視野に入れ、柔軟に対応することが重要です。

大切なのは、患者さんの思いを把握し、一緒に考えながら支援していくことです。もし努力して結果が出なかったとしても、その努力を認めて「頑張りましたね」と声をかけるような、寄り添う姿勢が大切です。そのためには「嚥下リハビリを頑張らなければ経口摂取はできない」と決めつけるのではなく、さまざまな選択肢を視野に入れ、柔軟に対応することが重要です。

▼POINT

嚥下リハビリには結果が出ない場合もある現実を共有し、患者さんや家族の努力に寄り添いましょう。

経口摂取に対する本人 ・家族の不安

訪問看護の現場で、胃ろうのある利用者さんに摂食嚥下訓練を進めようとすると、家族から「もう食べるのは無理ではないか」 「誤嚥してしまうのが怖い」と不安の声が出たり、本人も食べることへの意欲を失っていたりするケースがよくあります。安全に経口摂取を進めていくために、現実的な工夫やアプローチはありますか?

—-訪問看護ステーション スタッフ

経口摂取を進める前に、本人や家族がなぜ意欲を失ったり不安に感じたりするのか、理解しようとすることが重要です。そのためには、本音を言えるような環境づくりや、普段からの信頼関係が大切です。

ご家族の不安の裏には、 「誤嚥や窒息を目の当たりにしたくない」という強い恐れがあることが少なくありません。一方で、患者さん自身が「食べることで迷惑をかけたくない」と感じている場合もあります。こうした不安を払拭するためには、まず何に対して不安を感じているのかを具体的に確認することが重要です。さらに、誤嚥のリスクをゼロにすることはできないものの、 「食べなくても唾液で誤嚥する可能性がある」 「リスクを承知したうえで食事を楽しむ選択肢もある」」という現実を説明することが有効です。そのうえで、患者さんやご家族が納得できる選択を模索していきましょう。例えば、本人が「少しでも食べたい」という気持ちを持っている場合は、その意欲を尊重し、小さな一歩をサポートすることが大切です。

また、患者さんが意欲を失う背景には、周囲の過度な注意や指摘が影響している場合もあります。「気をつけて食べてね」「無理しないで」といった言葉が、本人にプレッシャーを与え、自分を責める原因となることもあります。医療従事者やご家族は、知らず知らずのうちにこうしたプレッシャーを与えていないか、振り返ることが必要です。

最後に、ご家族が「こんなことを言ったら失礼ではないか」と遠慮して本音を言えない場合もあります。普段からの関係づくりを基本に、ときには本音を言えるような環境や雰囲気を意図的につくってみるのもよいでしょう。

また、患者さんが意欲を失う背景には、周囲の過度な注意や指摘が影響している場合もあります。「気をつけて食べてね」「無理しないで」といった言葉が、本人にプレッシャーを与え、自分を責める原因となることもあります。医療従事者やご家族は、知らず知らずのうちにこうしたプレッシャーを与えていないか、振り返ることが必要です。

最後に、ご家族が「こんなことを言ったら失礼ではないか」と遠慮して本音を言えない場合もあります。普段からの関係づくりを基本に、ときには本音を言えるような環境や雰囲気を意図的につくってみるのもよいでしょう。

▼POINT

本人や家族が抱える不安に耳を傾け、その背景を深く理解したうえで、納得のいく選択肢を一緒に模索する姿勢が大切です。

胃ろうや経口摂取をめぐる選択には、患者さんやご家族の価値観や不安が深く関わっています。現場では時に固定観念や先入観が立ちはだかることもありますが、それを押し付けるのではなく、相手の気持ちに耳を傾け、じっくり向き合うことが必要です。また、嚥下リハビリや経口摂取で得られる結果だけを追いかけるのではなく、その努力やプロセスを共に支え続ける姿勢が求められます。「どのようにその人らしく生きるか」を軸に考え、患者さんやご家族と共に最善の選択肢を模索する姿勢を忘れないことが重要です。

鷲澤 尚宏 先生

東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター部長 NSTチェアマン

東邦大学医療センター大森病院 栄養治療センター部長 NSTチェアマン

\ シェア /